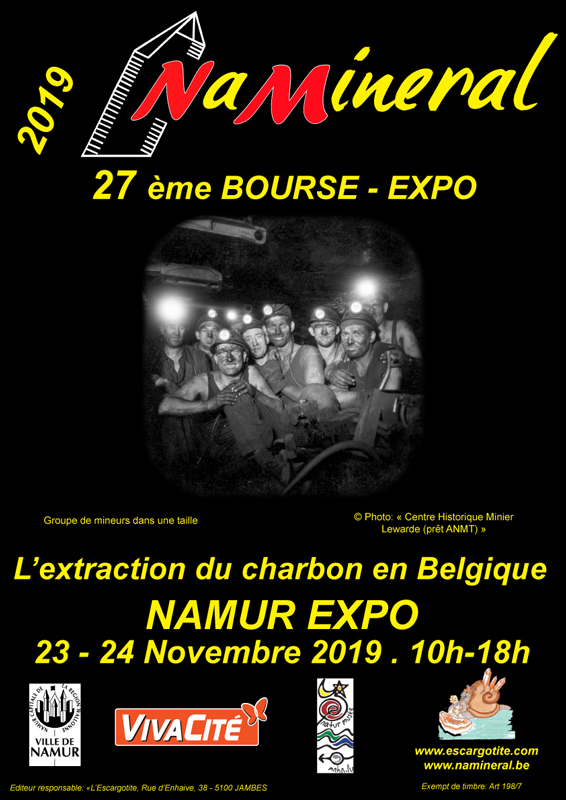

Cette année, le thème de l'expo qui sera présentée lors de notre bourse sera "L'exploitation du charbon en Belgique".

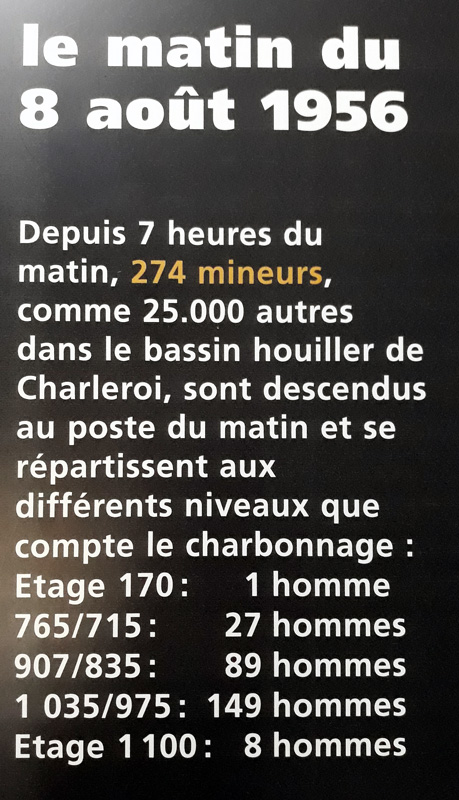

A gauche, affiche apposée à l'entrée du Bois du Cazier de Marcinelle et à droite affiche dans sa réalité matérielle.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Nous avons pris contact avec "Le Bois du Cazier" et l'Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonie. Des mineurs et des

hiercheuses en costume seront présents et raconteront leur vie au fond de la mine. Nous aurons des documents, des maquettes... Alain sortira ses outils d'époque, ses lampes et je sortirai

mes plus beaux minéraux et fossiles de mes vitrines. L'expo sera un hommage à ces hommes qui ont sué sang et eau au fond pour que notre civilisation soit ce qu'elle est aujourd'hui.

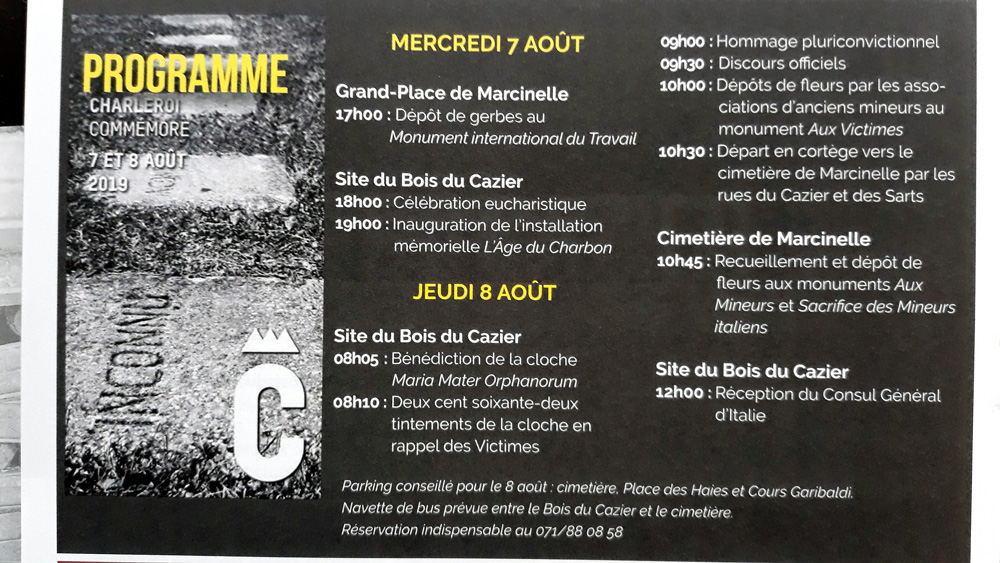

Le 08 août, c'est la

commémoration de la catastrophe du Bois du Cazier qui a couté la vie à 262 mineurs en 1956.

Programme des commémorations 2019

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Nous nous devions d'être présents et de représenter le club.

07h30 Le site du Bois du Cazier... il fait un calme...

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Nous approchons... La police veille à l'entrée du site...

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Nous entrons... l'atmosphère est lourde... ou alors c'est nous qui sommes déjà dans le recueillement...

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Les bâtiments son toujours là, préservés, comme en 1956, témoins de la catastrophe...

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Nous nous dirigeons vers les

châssis à molettes...

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Là, à l'ombre des deux tours, sur l'ancien carreau de la fosse, une esplanade a été préparée pour recevoir les visiteurs...

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Le parterre de chaises attendant les visiteurs...

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Sur scène les techniciens font les derniers préparatifs et les réglages des micros...

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Alain, Nathalie, Francis et moi arrivons sur place.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Au fond, à gauche : Maria Mater Orphanorum (Marie, Mère des Orphelin), la cloche symbolique, qui tintera en mémoire des

disparus.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

En face de la cloche, une énorme roue à molettes posée contre un mur.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Un ancien mineur et son épouse arrivent en costume... aujourd'hui, les vrais anciens mineurs sont des personnes âgées. Quand ils

ne seront plus là, espérons que d'autres perpétueront leur mémoire.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Les associations de représentants de mineurs belges et étrangers en tête suivis des "officiels" et des visiteurs se rassemblent près

de la cloche. Petit discours du Directeur du Centre Historique du Bois du Cazier, Jean-Louis Delaet (3ème à partir de la gauche en complet foncé).

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

08h05 : premier moment fort de la journée : bénédiction de la cloche par différents ministères du culte : Chrétiens Catholiques, Protestants,

Orthodoxes, Par le Rabbin et par l'Imam

08h10 : deuxième moment fort et sans doute le plus poignant : 262 tintements de cloche rythmés par l'énonciation des noms des 262 victimes de

la catastrophe... toutes ces personnes qui ont perdu la vie en un instant... ça fait froid dans le dos.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Les organisateurs ont préparé une scène où chaque année se déroule un "happening" différent et original ayant toujours pour point

central la vie des mineurs, l'immigration italienne, la catastrophe mais aussi les causes et les responsabilités. Non pas la responsabilité d'un

homme ayant commis une erreur de jugement mais la responsabilité d'un système, d'une économie dans laquelle la recherche du profit prend le pas

sur la sécurité des travailleurs.

Cette présentation est émaillée par les interventions des différents ministères du culte, le Centre d'Action Laïque, le témoignage du

fils d'une victime, revenu tout spécialement d'Italie pour l'occasion mais aussi du Consul Général d'Italie et des représentants de la ville de Charleroi et des entités fédérées.

Cette année, une petite pluie s'invite au moment de la représentation...

La scène et les acteurs pendant le représentation.

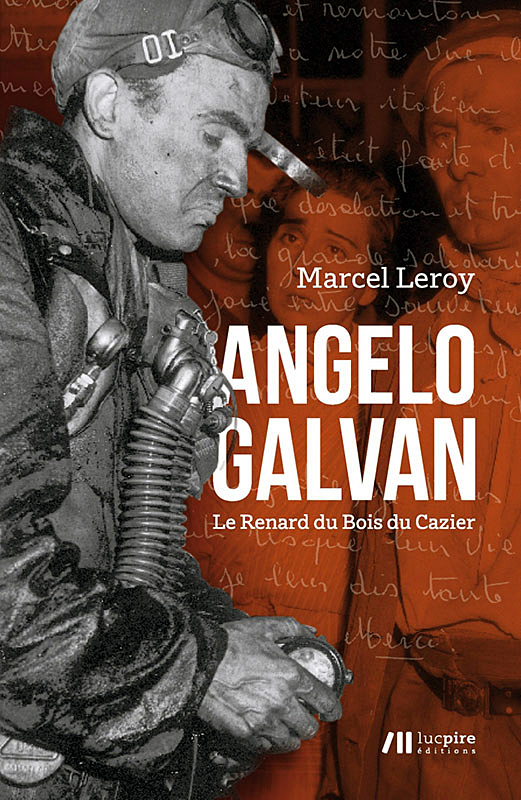

On ne peut évoquer la catastrophe sans évoquer la mémoire d'Angelo Galvan

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

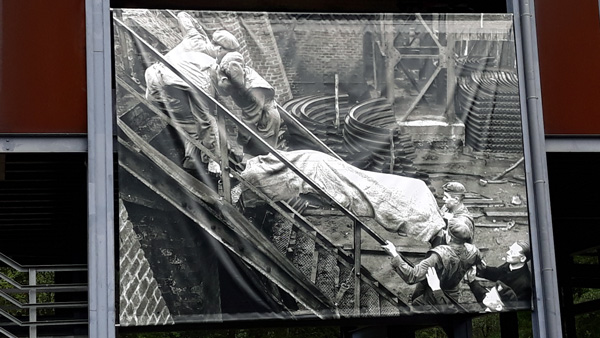

Au dessus de la scène, un énorme poster. C'est une photo d'un reporter lors de la catastrophe. On y voit des sauveteurs ramener une

victime sans vie sur un brancard et monter un escalier de fer. Il fut aussi emprunté par le roi Baudouin et ses ministres quand ils vinrent sur les lieux au lendemain de la tragédie. Cet escalier

existe toujours. Il ne peut pas être emprunté par les visiteurs mais il est maintenu et entretenu comme un témoin du passé.

Le poster.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

L'escalier.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Pendant la représentation, l'esplanade est noire de monde. Toutes les chaises sont occupées... il n'y en a même pas assez. Des

personnes sont debout, derrière, sur les côtés...

A l'avant plan, en première ligne on peut voir les "officiels".

Des maires italiens, français et belges (tant francophones que

néerlandophones) le Consul Général d'Italie, des représentants des Associations de Mineurs, représentants

de la ville de Charleroi et des entités fédérées.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

A gauche : Représentante de la ville de Charleroi : Mme Françoise Daspremont, 4ème Echevine - PS -, en charge de l'Egalité

des chances, de l'Intégration, de la Santé, de la Famille, des Personnes porteuses de handicap, des Associations patriotiques, du Bien-être animal et du Protocole.

Au centre : Représentant du Gouvernement Wallon : Mr Carlo di Antonio, Ministre wallon - CDH - de l’Environnement, de la Transition écologique,

de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, des Zones d’activité économique, de la Sécurité routière, de la Mobilité, des Transports et du Bien-être animal

A droite : Représentant du Gouvernement Fédéral : Mr André Flahaut, Ministre d'Etat - PS -

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Quelques officiels dont le Consul Général d'Italie en complet sombre entre Mme Françoise Daspremont, 4ème Echevine - PS -,

et Laurence Leclercq, - PS - 9ème échevine en charge du Logement, de l'Urbanisme et des Relations Internationale.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

La représentation terminée, les groupes s'égaient tandis que les Associations de Mineurs se rassemblent pour le cortège.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Drapeaux et bannières en tête, le cortège prend forme et il se dirige vers l'entrée du site. J'ai pu y reconnaître des groupes

allemands, polonais, italiens, anglais, français et belges. J'ai aussi vu des bannières en alphabet cyrillique. Je pense que ce doit être une délégation ukrainienne... (mais ne sachant déchiffrer ces

inscriptions, je pense qu'ils pourraient tout aussi bien être russes, biélorusses, bulgares, macédoniens, serbes, ou encore monténégrins).

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

A l'entrée du site, une stèle en marbre de Carrare propose au visiteur un autre moment de recueillement. Y sont gravés les 262 noms

des victimes du 8 août 1956. C'est là que le cortège s'arrête pour un dépôt de gerbes.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Les deux carabiniers italiens en costume d'apparat qui escortaient le Consul Général d'Italie se postent de part et d'autres de la

stèle. Les drapeaux multicolores les entourent et la foule des participants est canalisée par des barrières. Celles-ci forment un couloir dans lequel, à tour de rôle, chaque association vient

respectueusement déposer une gerbe en mémoire des disparus.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

Le dépôt des gerbes.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

A la fin de la cérémonie, ce n'est pas moins de 25 gerbes qui ont été déposées au monument. Le cortège reprends alors la route et

à travers les rues de Marcinelle, se rend au cimetière pour un dernier hommage aux victimes.

A 12h00, une réception a lieu au Consulat général d'Italie où les Associations de mineurs sont reçues.

Photos L.V.B. - Francis Van Troyen - Nathalie Nocent

C'est terminé pour nous. Nathalie et moi décidons de revenir vers le mémorial pour terminer la visite avant de rentrer chez nous.

Non loin du mémorial, une stèle symbolise le travail du mineur italien.

Photos Nathalie Nocent

Entrée du mémorial.

Photos Nathalie Nocent

Nous sommes accueillis par une sculpture représentant deux mineurs assis attendant les secours... qui n'arriveront pas.

Photos Nathalie Nocent

262 photos d'identité - 262 victimes classées par ordre alphabétique... et c'est là que nous nous rendons compte que des

familles ont été décimées : le père et ses enfants... décédés ensembles

Photos Nathalie Nocent

En résumé...

Photos Nathalie Nocent

Angelo Galvan, le renard du Bois du Cazier, né à Roana en Italie, le 25 avril 1920 et mort à Charleroi

le 6 mars 1988 est un mineur qui prit une part active lors du sauvetage survenu à la suite de la catastrophe minière du Bois du Cazier. Il devint le symbole et le héros de

ce sauvetage, qui, dans une large mesure fut vain puisque 262 victimes seront dénombrées sur les 275 hommes descendus au fond ce matin du 8 août 1956.

Angelo Galvan nait donc le 25 avril 1920 à Roana dans la province de

Vicence en Italie. En 1924, son père, Giovanni, communiste, s'exile face à la montée du fascisme et de Benito Mussolini. Il

passe par la France et arrive en Belgique pour travailler à la mine. La famille sera regroupée en 1930. Angelo, enfant, arrive en Belgique,

va à l'école primaire et apprend rapidement le français tandis que son père travaille au Mambourg.

A 14 ans, il est engagé au triage au Mambourg mais rapidement, il travaille au fond pour gagner plus

d'argent. Il y fait tous les métiers de la mine rouleur de wagonnets, robineur, ravaleur. En 1938, il rencontre Noëlla Janhutte, la fille de

leurs nouveaux voisins. En mai 1940, la guerre éclate et après la campagne des 18 jours et la défaite des armées belges, la Belgique est

occupée par les Nazis. Angelo se marie en 1941 mais en 1942 il est arrêté car ressortissant italien. Considéré par le Consulat comme déserteur

puisqu'il n'a pas fait son service militaire, et puisque l'Italie est alliée à l'Allemagne, il est enrôlé de force pour combattre aux côtés des Allemands. Envoyé à la frontière

yougoslave, il se retrouve ensuite à Trieste puis à Gênes.

Enfin, Mussolini est destitué et l'Italie change de camp. Pour ne

pas être envoyé en Allemagne, il rejoint avec quelques amis, le maquis où il vivra deux ans en prenant part aux dynamitages, sabotages et

autres opérations. Le 25 avril 1945 Mussolini est fusillé et en mai 1945, l'Italie est libérée. Angelo ne pense qu'à rejoindre sa

famille. Arrivé en Belgique, il est de nouveau arrêté puisqu'ayant combattu au côté des Allemands. Innocenté suite à

l'intervention de son commandant dans le maquis, il peut enfin rejoindre le "Pays Noir" et revoir sa femme et sa fille, Angelina, qui a déjà 4 ans.

Au Bois du Cazier, il travaille à nouveau à la mine mais suit aussi des

cours pour devenir bouveleur. Il continue ses études à l'U.T. de Charleroi pour devenir boutefeu. A 26 ans il devient surveillant.

La famille habite maintenant rue du Bois du Cazier à Marcinelle. En 1948, il est promu porion de la pause de nuit et en 1953, il obtient le grade de chef porion.

Le 8 août 1956, c'est le catastrophe au Bois du Cazier. Adolphe

Calicis, l'ingénieur des mines et Angelo Galvan vont coordonner le sauvetage. Il descendent à 715 mètres où ils retrouvent Frans

Lowie, Alfons Verheecken, et Alfons Van de Plas cachés sous un wagonnet. Remontés à la surface, une autre équipe descend et

retrouve 3 autres survivants : Albert Peers, Louis Saluyts et Karel Wuyts. Ce sont les derniers survivants qui remonteront.

Angelo ne dort que deux heures chaque nuit et repart pour tenter de sauver des vies. L'armée et la centrale des secours d'Essen

interviennent pour aider. Tout est exploité pour essayer d'arriver aux étages les plus profonds. L'incendie a tout détruit

et les cages sont inutilisables. On étudie les anciennes cartes, on cherche des passages, des petites tailles abandonnées... Angelo

tente tout, s'infiltre partout. Adolphe Calicis dira à propos de lui :"Là où l'air passe, le renard passe". La légende du Renard

du Bois du Cazier était en train de naître.

A l'ancienne veine de charbon de Huit Paumes un groupe de sauveteurs

conduit par Angelo atteint une petite taille de 50 cm abandonnée depuis longtemps. C'est pure folie de s'y engager. C'est

étroit, personne ne connait l'état de ce boyau qui pourrait s'être effondré en plusieurs endroits ou menacer de le faire. Galvan,

Länger et Pelgrims s'y engagent. La progression est lente et pénible et ne permet le passage que d'un homme. Les sauveteurs

doivent retirer leur pesant matériel de respiration en circuit fermé "Dräger" et le pousser devant eux. Ils débouchent dans une galerie

inclinée qui les mène à l'étage 975 mètres où tout est détruit par le feu.

Entre chaque mission exténuante, Angelo ne dort que deux ou trois

heures. La maison des Galvan devient un véritable centre de crise. Noëlla y accueille les épouses des disparus pour leur

prodiguer un peu de réconfort. Les proches et journalistes de tout bord viennent aux nouvelles pour connaître l'avancement des

travaux de sauvetage. Le consulat l'Italie a installé dans une pièce de la maison un poste avancé. Lorsqu'Angelo rentre chez

lui pour prendre un peu de repos, il est encadré par les gendarmes pour l'aider à se frayer un chemin au milieu de la foule des parents

inquiets, des journalistes inquisiteurs et des badauds curieux.

Dans la salle des pendus, on a installé une infirmerie.

Geneviève Ladrière, surnommée par les journalistes "l'Ange du Cazier", ne cesse d'apporter du réconfort aux proches des disparus. Il y

avait entre Angelo et elle un profond respect mutuel. une photo qui a fait le tour du monde immortalise un moment tragique. On y

voit Geneviève interroger Angelo à sa remontée du puits pour savoir s'il y a un espoir de retrouver des rescapés et la moue d'Angelo en dit

long sur ce qu'il en pense.

La presse se perd en conjectures et se demande s'il y avait encore

un espoir de retrouver des survivants à 1035 mètres. Paris Match consacre un article à Angelo Galvan. On y vante son courage

héroïque et sa ténacité. Il fait la couverture du magazine. La célébrité le rattrape mais Angelo ne s'y intéresse pas car ce qui

compte pour lui, c'est de retrouver ses camarades.

Il disait :"Quand on descend au fond de la fosse, on ne sait jamais si on aura

l'occasion de remonter. Quand on remonte, on bénit le ciel. Chaque jour c'est pareil, on a la peur au ventre, mais chaque jour on

redescend. Si c'était moi, prisonnier au fond, je serais content de voir mes camarades se démener pour me retrouver et me sauver."

C'est après avoir parcouru les méandres labyrinthiques de galeries,

bouveaux, anciennes tailles, petits passages, trous d'hommes, où tout est détruit, brûlé, calciné, effondré par la force du feu et des

explosions qu'Angelo et ses amis atteignent l'étage 1035. Ils n'y retrouvent que des cadavres, brûlés et méconnaissables. La

galerie est noyée sur un mètre de hauteur et les cadavres flottent. Plus loin, une vingtaine d'hommes, assis en rond, attendant les

secours, sont figés par la mort. Il faudra des semaines pour remonter au jour les malheureux. La catastrophe aura fait 262 victimes

dont 17 resteront non identifiées.

A la suite de ce désastre, Angelo Galvan et son épouse seront mis à

l'honneur. Cela ne leur plait pas vraiment, mais par respect pour la corporation des mineurs et leur reconnaissance aux yeux du

monde, ils s'y plient de bonne grâce. Ils sont reçus par la comtesse Belloni, principale actionnaire de la firme Pirelli.

Angelo est promu au grade de Chevalier de l'Ordre de Léopold II par le roi Baudouin. A Rome, il est fait Chevalier de l'Ordre du Mérite

de la République italienne. Il est décoré par le Carnegie Hero Fund et est reçu en colloque singulier par le pape Pie XII... Mais tout ce faste ne

l'intéresse pas... Ce n'est pas son monde.

Dans les années 1980, Angelo Galvan rédige une vingtaine de feuilles décrivant les rapports qui existaient

entre les acteurs de ce drame :"Je tiens à dire la grande solidarité, la discipline et la camaraderie qui ont joué entre sauveteurs et mineurs de toutes nationalités.

On avait gardé espoir jusqu'au bout. On a perdu et on n'a pas pu empêcher la mine de garder ses victimes. Trente ans après cette

tragédie, je tiens encore à remercier les hommes qui ont risqué leur vie pour tenter de sauver leurs camarades et je leur dis toute la

fierté que j'ai d'avoir travaillé avec eux. Ne jamais oublier, comme disaient les mineurs, que dans le fond, si ta vie est en danger,

c'est l'autre qui te sauvera. Quelle que soit ton origine, ce à quoi tu crois ou ta fortune. Au fond, nous sommes tous noirs."

Durant l'hiver 1985-1986, il reçoit tous les dimanches matin, Marcel

Leroy, journaliste, pour parler de la catastrophe mais aussi de sa vie. Les deux hommes se lieront d'amitié. Ces entrevues seront à

l'origine trente ans plus tard d'un livre intitulé :"Angelo Galvan, le Renard du Bois du Cazier" aux éditions Luc Pire en juin 2016.

Marcel Leroy entre les deux filles d'Angelo Galvan, Angelina et Rosina

présentant son livre en compagnie de Jean Louis Delaet, directeur du Centre Historique du Bois du Cazier.

Angelo Galvan, malade de la silicose, décèdera à l'Hôpital civil de Charleroi le 6 mars 1988.

Après la catastrophe, il faudra un procès pour dégager les

responsabilités car il faut toujours un responsable. L'auteur de la maladresse à l'envoyage, Antonio Ianetta, a été rapidement "évacué"

vers la Canada, à Toronto, car il risquait de subir la vindicte populaire.

Le gouvernement belge, sous la pression populaire et syndicale réunit

une commission d'enquête parlementaire. Le rapport final s'attardera sur les causes techniques ayant déclenché la catastrophe

mais veillera à ne pas aborder des questions fondamentales comme l'accroissement insensé de la production, le mode d'exploitation d'un

autre âge, le manque d'investissements dans la sécurité, l'engagement de travailleurs sans qualification qui ignorent les risques du métier,

le système disciplinaire et l'entrée en vigueur des normes de la CECA.

Bien que la catastrophe du Bois du Cazier ait marqué les mémoires par

son ampleur et sa médiatisation, elle est loin d’être le seul accident minier qu’ait connu la Belgique. Au Bois du Cazier,

l’accident de 1956 n’était pas le premier non plus : Giuseppe Di Biase, un mineur qui a travaillé au Bois du Cazier pendant 7 ans, a déclaré

lors du procès qu’en 1952 un accident avait déjà eu lieu, en beaucoup de points semblables à celui de la catastrophe. Selon Alain Forti et

Christian Joosten, les auteurs de "Cazier judiciaire, Marcinelle, chronique d’une catastrophe annoncée", "La vraie question ne

consistait pas à savoir si une catastrophe pouvait se produire au Bois du Cazier, mais bien quand elle se produirait." En effet, tous les

présages du drame étaient réunis : wagonnets mal entretenus et sujets à de fréquentes pannes, manque de communication entre le fond et la

surface, manque de formation des travailleurs, en particulier de ceux qui travaillaient à des postes-clefs.

L'enquête judiciaire est confiée à un juge d'instruction qui inculpera

5 personnes : Adolphe Calicis, l'ingénieur des mines et directeur des travaux du Bois du Cazier; Eugène Jacquemyns, ingénieur en chef du

charbonnage; Roger Lefebvre, directeur du bassin de Charleroi-Namur; Philippe Dassargues, ingénieur des mines chargé de la surveillance du

Bois du Cazier et Louis Devleeschauwer, électricien de la société CONELVA chargé du contrôle des installations électriques du site

minier. Pourquoi eux? Il n'est pas question de mettre en cause les propriétaires, les actionnaires... la haute bourgeoisie et la

finance sont intouchables... de toute manière ils auraient tôt fait d'engager une armée d'avocats de haut vol qui auraient vite fait de trouver de quoi les

disculper... pas question non plus d'incriminer les ouvriers... ils sont presque tous morts. Alors le plus simple c'est d'incriminer deux

employés de la mine à proprement parler, responsables des équipes d'ouvriers et des travaux d'exploitation et trois "sous traitant extérieurs" responsable régional, surveillant et

électricien. Le 1er octobre 1959, le verdict est rendu et les 5 prévenus sont acquittés.

Les syndicats et les parties civiles interjettent un appel et le 28 janvier 1961, la cour d'appel condamne

le seul Adolphe Calicis à 6 mois de réclusion avec sursis

"pour avoir (...) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de 262 personnes (...) et porté des coups ou fait des blessures à 6 autres (...)"

L'ingénieur. Il était tout indiqué pour être responsable.

Angelo ne comprendra pas sa condamnation. C'était, pour lui, la condamnation d'un bouc émissaire, la condamnation d'un lampiste pour

protéger les vrais responsables car, si la faute avait été imputée à un ouvrier-mineur, les patrons auraient fini par devoir admettre que les ouvriers étaient trop peu

formés ou envoyés au fond prématurément, ce qui aurait sans doute suscité un mécontentement social et peut-être des grèves. Par ailleurs,

s’en prendre aux patrons risquait de nuire à l’appareil d’Etat qui avait encore besoin l’extraction de charbon pour faire tourner l’économie.

L'électrochoc pour la classe dirigeante, ce fut la couverture médiatique. Tandis que les journalistes (cet événement est

un des premiers à être retransmis en direct à la télé ) et les autorités (le roi Baudouin lui-même et le premier ministre Achille Van Acker se déplacent pour l’occasion !) peuvent accéder à

l’entrée du puits par la grande porte, les familles des victimes sont repoussées derrière les grilles d’entrée. Elles y restent des journées entières,

dans l’espoir de quelque nouvelle...en vain. Ce n’est que le soir ou le lendemain qu’elles ont accès aux informations, par le biais de la radio

ou des journaux.

Pour les familles dont les proches ne sont pas retrouvés rapidement, c’est le drame : plus de

salaire mais pas d’indemnité non plus tant que la victime n’est pas officiellement déclarée "décédée". On peut imaginer la détresse de

ces familles, loin de chez elles, qui non seulement ont perdu un être cher mais, en plus, ne perçoivent plus de revenu. Alors que l’administration tergiverse sur le montant

des indemnités et les personnes qui y ont droit, les familles se retrouvent dans des situations de plus en plus précaires. Heureusement, la solidarité s’organise : d’abord celle

des autres mineurs, et rapidement, celle de toute une population qui se mobilise, et pas seulement en Belgique. Ainsi, la radio française "Europe 1" lance une vaste opération de soutien

aux familles des victimes de la catastrophe : des conducteurs sont envoyés pour sillonner la France entière afin récolter de l’argent et dans certaines villes, ils trouvent le lieu

de rendez-vous de l’action "noir de monde". Cette opération à elle seule permet de récolter 25 millions de francs belges. Une somme rondelette, pour l’époque !

Une des conséquences de la catastrophe a été de mettre en lumière et de révéler au monde entier les

conditions de travail et de vie inhumaines et dégradantes que connaissaient les mineurs, majoritairement italiens. Entre 1946 et 1949, 77.000 Italiens ont été recrutés pour

venir travailler dans les charbonnages belges, alors que la mine faisait fuir la plupart des Belges. En plus des conditions de travail très pénibles – pour

effectuer leur travail, les mineurs doivent ramper dans les veines de charbon -, ils connaissent des conditions de vie particulièrement précaires. Ils sont littéralement parqués dans

des baraques qui avaient servi de camps pour prisonniers pendant la deuxième guerre mondiale et qui leur sont attribuées en échange d’un loyer !!! Ces baraques ne sont

pourvues ni de toilettes, ni d’eau courante. Evidemment, elles ne sont pas isolées si bien qu’on y cuit en été et qu’on y gèle en hiver. Pour

couronner le tout, les Italiens sont souvent victimes de mépris et d’attitudes racistes de la part de Belges, qui vivent dans des conditions à peine meilleures qu’eux. Quoiqu’il en soit,

à l’époque, tous les mineurs, qu’ils soient belges ou immigrés, sont considérés comme des parias et se sentent honteux de leur métier.

La tragédie de Marcinelle a provoqué une véritable prise de conscience dans la population belge. Dorénavant, les mineurs ne

sont plus considérés comme des parias mais deviennent des héros du travail, respectés et même glorifiés. L’ampleur de la catastrophe et surtout sa médiatisation ont contraint les patrons

à revoir les conditions d’extraction et l’Etat à imposer une réglementation plus contraignante (règles de sécurité plus strictes, élévation de l’âge d’admission pour un travail de fond à 16 ans

au lieu de 14). Cependant, les véritables travaux de modernisation qui étaient indispensables pour améliorer les conditions de travail et de sécurité des mineurs n’ont jamais été effectués, car, un

an à peine après le drame, les premiers puits wallons commencent à fermer pour cause de non-rentabilité. Fin des années ’70, il ne reste plus une seule mine en activité en Belgique.

![]()

![]()

![]()